월간문학

월간문학 2024년 10월 668호

245

0

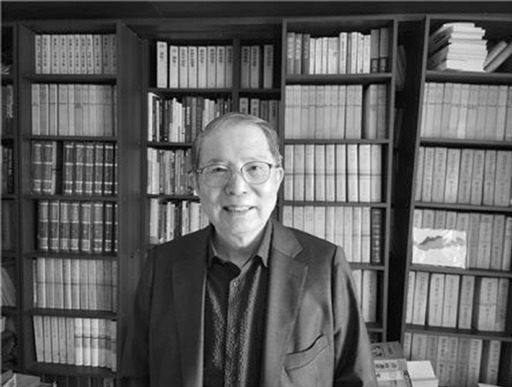

내 창작 산실은 우석서실(隅石書室)이다. 모퉁잇돌이 되고픈 신앙적 고백을 짙게 품은 명명이다. 그럼에도 묵중한 엄숙주의는 경계한다. 내 서실은 ‘홀로’의 공간이나, ‘더불어’정신이 생긋생긋 눈짓하는 곳이 기도 하다. 정신적 아버지 구상 시인의 에세이집 『홀로와 더불어』가내 서가에서 불침번을 서는 이유다.

내가 문인이 된 길은 옛글 그대로 구절양장이었다. 한때는 법관이 되어‘썩은 세상’의 불의를 척결하는 선봉장이 되고자 했다. 고등학교 3 학년 때 담임선생님과 김씨 집안을 비롯한 고향 사람들의 ‘올코드 프레싱’ 압박에 나는 몸살을 앓았다. 문학과 법학을 번갈아 공부하며 대 학을 두 번이나 다녔으며, 불교의 『법화경』 과 『신약성서』 의 진리를 두고 불면의 밤을 감당하기도 했다. 한때는 그것이 무모한 방황이요 시행 착오인 줄 알았다. 아니었다.

나를 시학의 세계로 이끈 분은 서울대 사대 선배님이요 은사이신 김남조 시인이셨고, 학자가 되게 하신 분은 서울대 법대 형법학 은사 유기천 교수이셨다. 문학과 법학, 감수성과 논리의 대결은 뜻밖에도 내게 와서 화해의 꽃을 피웠다. 이에 이르기까지 나의 정신사를 휘청이게 한 치열했던 내전(內戰) 이야기는 접기로 한다. 일찌감치 통섭 인문학의 길을 걸은 것이기 때문이다. 내 이력을 익히 아는 친구와 지인들은 최근 에 상재한 내 통섭 인문학 저서『이 역사를 어찌할 것인가』(2020)와『 이 나라를 어찌할 것인가』(2024)에 대하여 전혀 의혹의 시선을 보내지 않는다. 문학적 감수성과 법학의 논리가 만난 앙상블, 내 평론의 장처(長 處)다.

삼성동 J아파트 10층의 내 서재 우석서실은 서향이다. 뒷베란다에서 맞이하는 저녁놀이 유난히 고울 때가 있어서 좋다. 아파트 담 곁에 피어나는 보랏빛 오동꽃은 고향집의 옛 정취를 소환하기도 한다. 길 건너 숲속의 청담공원은 내 사색의 쉼터다.

나는 당초에 문학을 할 수밖에 없는 사람이었다. 고향 덕이다. 나는 아름다운 고향, 바닷가 낙원에서 생장하는 행운아였다. 우리 집은 아담한 기와집에, 아이들이 간이 야구를 할 만큼 마당이 넓었다. 뒤꼍 언덕 에는 큰 밤나무들이 숲을 이루었고, 뽕나무 감나무와 배나무에 대밭도 있었다.

집은 동향이어서 바다 건너 통영 사량도 위로 해와 달이 정면으로 떠 올랐다. 도둑이 없는 마을이라 문짝도 없는 대문을 나서면, 한려수도 잔물결이 파문을 일구며 리아스식 해안으로 밀려 왔다. 보름달이 밝아 잠이 오지 않는 밤이면 나는 갈게집을 헤며 자주 산책을 즐겼다. 달빛을 받아 욜량이는 밤 바다의 윤슬들, 아름다운 그 정적과 절대 고독, 지 금도 눈앞에 선연한 내 고향의 서정어린 모습이다.

고향에는 늘 바람이 살았다. 봄바람 다사로운 날 모랫벌에 싸르륵이던 잔물결에 하고한 날 마음이 설레었다. 춘하추동 계절의 변환을 알리 는 마파밤 샛바람 된바람 하늬바람은 각기 바다를 길들이는 신비한 자연의 숨결이었다. 나는 굼실거리며 안단테 칸타빌레로 너울너울 밀려 오던 고향 바다의 넉넉한 그 물결을 잊지 못하고 산다. 내 우석서실에 는 안단테 칸타빌레의 고향 바다가 시시로 밀려와 흐려지려는 내 시정 (詩情)을 일깨우곤 한다. 내 고향 남쪽 바다, 그 아름다운 물기슭이야말 로 내 창작의 원천이다. 그 충만한 영성(靈性; Spirituality)의바다!

대학 시절 강사로 나오신 김남조 시인의 시학 강의는 청신한 충격파였다. 선생님이 풀어내시는 강물 같은 말씀의 기막힌 순도(純度)와 우주적 상상력은 경이로웠다. 거기에는 초논리적 논리가 있었고, 매우 자생적이고 창조적인 해석학적 ‘기적’이 있었다.

김남조 선생님은 수강생 모두에게 창작 시 한편씩을 내라고 하셨다. 고등학교 시절 시 백일장에서 장원을 한 경험을 되살려「대열」이라는 제목으로 졸작을 써 제출했다.

한 지평선은 무너진다/ 서릿발 절규가, 구령이 허공을 가르고/ 발걸음 에 상채기 난 지축은/ 신음한다// 옳다, 그르다의 절규에도/ 어인 하늘은 심드렁 표정이 없다/ 창공에는 상기 청마(靑馬)의 깃발이/ 부대끼고// 우 리 모두의 고향/ 속살마다/ 은은한 포성의 파편들이/ 무어라고, 무어라고 / 역사의 아린 풍속들을/ 전한다// 요란한 퍼레이드/ 무너진 지평선마저/ 갈김길에 선다/ 역사여 피의 역사여/ ‘절반은 흙이 된 목숨’이여// 삶은 허기지고/ 존재야말로 허기지고/ 바람은 세차게 불고 있다// 지금 지축을 울리는 저 발걸음 소리

대학 3학년 때에 쓴 것이다. 지금 보면 부끄럽지만, 김 선생님은 조금 손보면 괜찮은 시가 될 법하다고 격려하셨다. 4·19혁명, 5·16군사정 변이 모티브가 된 이 시의 부정적 경향을 선생님은 걱정하셨다. 나는 정치적 격변의 이 두 역사적 사건에 궁극적 소망을 품지 않았던 것이다. 김 선생님은 우리 사회에 가문 긍정의 정신을 마음에 새기라는 당 부도 잊지 않으셨다. 역사 철학자 카를 뢰비트의 『역사의 의미』 를 읽기 훨씬 전의 일이었다.

내 우석서실의 수만 권 책들은 종류가 다양할 수밖에 없다. 문학 서적이 대종인 가운데 , 법학·역사학·철학·미학·윤리학·심리학·인류학·고고학·음악·미술과 자연 과학 관련 문헌들이 아직도 졸지 않고 내 곁을 호위하고 있다. 내 둘도 없는 인생의 반려다.

대학 시절에는 아르바이트를 해가며 책 모으는 보람으로 살았다. 언젠가 내 서실을 방문한 친구가 책 대신 말죽거리 땅을 샀으면 거부가 되었겠다는 말에 은은히 웃은 일이 있다. 그야말로 소이부답심자한(笑 而不答心自閑), 그대로다.

우석서실이야말로 평론 쓰기에 구색이 맞는 고마운 서재다. 집 수리 할 때 도둑맞은 아까운 희귀 서적들은 지금 누구 손에 들려 있을까?

지금은 내 마음의 물기슭을 향해 밀려오는 안단테 칸타빌레의 내 고향 한려수도, 그 갈맷빛 그리움이 서창을 치는 오후다.